Eine wohl meinende Jury hat wieder einmal das "Unwort des Jahres" gekürt: Diesmal heißt es "Lügenpresse". Dieselbe Prozedur wie immer? Tinnef? Oder Anlass, einmal in der Tat über Medien heute nachzudenken? Kritische Töne unseres Redakteurs Rudolf Görtler.

Gut, man könnte es sich einfach machen und mit dem Schriftsteller Wiglaf Droste die ganze Prozedur sozialdemokratischen Kitsch nennen oder titeln " ,Unwort des Jahres‘: Unwort des Jahres" (ist von der "Titanic" geklaut, man will ja nicht lügen). Jedes Jahr findet eine Jury aus Linguistik-Professoren ein "Unwort" und formuliert bedeutungsschwere Bedenken - linksliberal, hoch moralisch, gutmenschenhaft. Halt, "Gutmensch" war auch schon einmal nominiert. Ein Wort mit seltsamer Karriere. Geboren in der Linken als Kritik an "moralisch korrekter Schaumsprache", ist es ein Kampfbegriff der Rechten geworden. Wieder Wiglaf Droste heißt heute lieber Gutmensch als dass er sich besinnungslos - "alternativlos" war auch mal dabei - auf die herrschenden Verhältnisse einließe.

Sprache ist zunächst einmal unschuldig. Das "Unwort" wird zu einem solchen erst durch die dahinter stehende Gesinnung, versteht man die jeweiligen Begründungen der Jury richtig. Wobei "betriebsratsverseucht" von begrüßenswerter Klarheit zeugt: Das ist doch ehrlicher als von "Sozialpartnerschaft" daherzusülzen.

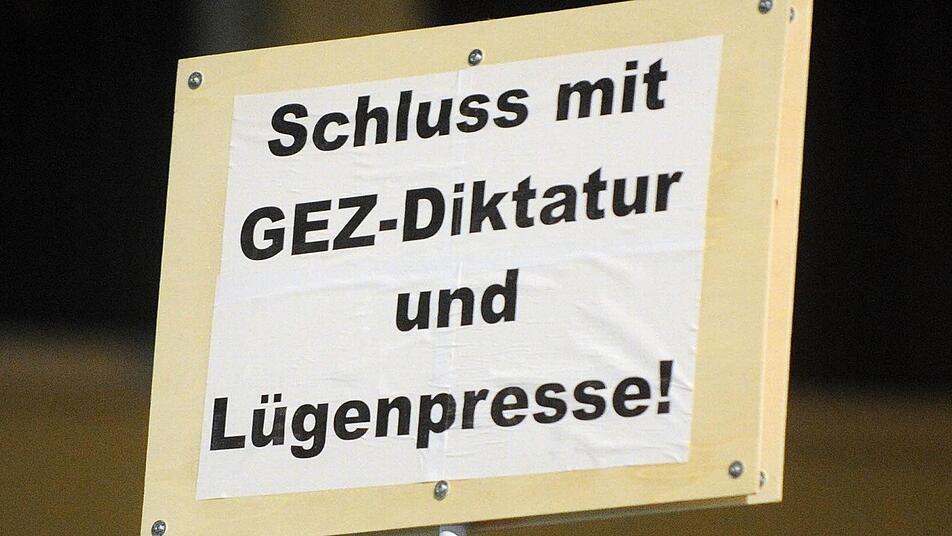

Also "Lügenpresse". Gegen die Begründung der Jury lässt sich nicht viel sagen. Ein Kampfbegriff von rechts seit dem Ersten Weltkrieg, Nazi-Hetze in der Weimarer Zeit, "Systempresse", wiederauferstanden bei "Pegida"-Protesten und Ähnlichem, im Netz abgemildert als "Mainstreampresse" beschimpft, oft mit dem infamen Vorwurf konfrontiert, "gleichgeschaltet" worden zu sein. Ein Begriff, der mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten konnotiert ist.

Ein Rest Unbehagen

So weit, so schlecht. Dennoch bleibt ein Rest Unbehagen bei einem, der seit Jahrzehnten die Medienlandschaft aufmerksam beobachtet und selbst ein bisschen mitkritzelt an dem, was man so "öffentliche Meinung" nennt. Manchmal nistet ein Körnchen Wahrheit in den indiskutabelsten Vorwürfen. Nehmen wir mal ein Beispiel: Islamkritik. Natürlich gibt es keine offizielle Sprachregelung oder -vorschrift, dafür so etwas wie eine informelle. Bundesinnenminister de Maizière hat die Richtung vorgegeben: "Islamismus hat mit dem Islam nichts zu tun."

Das ist natürlich Nonsens. Islamismus hat mit dem Islam so viel zu tun, wie Alkoholismus mit Alkohol etwas zu tun hat. Womit soll er denn sonst etwas zu tun haben? Mit dem Buddhismus? Wenn der Minister gesagt hätte: "Islamismus ist eine sehr kleine radikale Strömung innerhalb des Islams, mit der die meisten der hier lebenden Muslime nichts zu tun haben wollen", wäre eine Grundlage für Diskussionen gegeben.

Stattdessen wird mit dem Totschlagargument "islamophob" hantiert (das soll der Ayatollah Khomeini erfunden haben) oder mit der Vokabel "islamfeindlich". (Die ermordeten Redakteure von "Charlie Hebdo", nebenbei, waren durch die Bank islamfeindlich.) Wer, sei es noch so besonnen und rational, als Islamkritiker auftritt, handelt sich schnell den Vorwurf ein, rechts, populistisch, rassistisch, wenn nicht gleich Nazi zu sein.

Totschlagargumente

Das ist eine Crux der heutigen Medienlandschaft, die ein Norbert Bolz erkannt hat, den man als Neoliberalen sonst gar nicht schätzt: "Dieser fundamentale Respekt vor abweichenden Meinungen, der fehlt komplett. Das ist eine unheilvolle Entwicklung in der politischen Diskussion Deutschlands insgesamt auf vielen, vielen Themenfeldern: Wenn man eine abweichende Meinung vertritt, liegt man nicht einfach falsch, sondern ist moralisch diskreditiert. Die Vokabel Faschist oder Reaktionär klebt Menschen, die auch nur minimal vom Mainstream abweichen, sehr, sehr schnell an ... In der von den Massenmedien formatierten Öffentlichkeit ist Kritik durch Moralisierung ersetzt worden: Zwischen den Polen Lob und Tadel wird das Nachdenken eingespart, in Feuilletons und Talkshows wird längst nicht mehr diskutiert, sondern nur noch emotionalisiert."

Wo der Mann recht hat, hat er recht. Sarrazin hatte niemand gelesen, aber eine beispiellose Medienhysterie diagnostizierte in ihm den Gottseibeiuns persönlich. Dabei hatte er zum Teil Thesen referiert, die ein hoch angesehener Wissenschaftsjournalist wie Dieter E. Zimmer in der "Zeit" 30 Jahre auch schon vorgetragen hatte. (Was, man muss es heutzutage klar und deutlich sagen, keine Sympathiekundgebung für Sarrazin sein soll.)

Frank Schirrmacher hatte von einem "ungeheuren Konformitätsdruck" in den Redaktionen gesprochen. Das Irrwitzige ist, dass sich die ideologischen Zuordnungen der Zeitungen zunehmend auflösen und der einzelne Journalist so viel Freiheit besitzt wie selten zuvor - aber die Schere im Kopf schnippelt dennoch munter drauflos. (Man darf gespannt sein, wie's mit dem heuchlerischen Bekenntnis zur Pressefreiheit in einigen Monaten steht.)

Hysterischer Shitstorm

Umgekehrt geht's natürlich genauso - dezidiert Linke kommen kaum zu Wort bis auf einige Talkshowfiguren wie Wagenknecht oder Ramelow. Und dann die Art und Weise: Rationaler Austausch der Argumente entfällt zugunsten Geschrei der gecoachten Protagonisten, das von den grotesk überbezahlten Moderator(inn)en geduldet wird, damit nur Remmidemmi herrsche. Man könnte auch sagen, das Parlament findet heute im Fernsehstudio statt. Gleichzeitig werden Politiker immer mehr zu aalglatten Showstars, die sich jedes Wort überlegen, um sich nur ja keinen hysterischen Shitstorm à la Brüderle einzufangen.

Nächstes Thema: das Netz. Jeder Blöd- und Schwachsinn findet heute sein Forum und schnell neue Anhänger. Es gibt Leute, die glauben an "Chemtrails", es gibt welche, die glauben an ein Nazi-"Neuschwabenland" in der Antarktis", es gibt Leute, die glauben, dass Elvis Presley noch lebt, und es gibt gar nicht so wenige, die glauben, dass hinter allem US-Konzerne stecken. Bzw. das jüdische Finanzkapital.

Womit sich ein Kreis geschlossen hätte. Meinungs-Ping-Pong auf Facebook und in anderen sozialen Netzwerken ist eben kein Journalismus. Online-Journalismus präsentiert in großen Teilen ein Gag-Universum voll greller Erregungen. Boulevardisierung, Emotionalisierung, vorauseilende Anpassung der Quote willen - das sind die Gefahren. Nicht eine angebliche Lügenpresse. Zur Verblödung braucht es die Lüge nicht.

Ganze Generationen verwechseln heute halbalphabetisches Gestammle auf Twitter oder eben Facebook mit Journalismus, der überdies in einem fundamentalen Wandel mit ökonomischen Pressionen zu kämpfen hat. Das ist alles nicht lustig und stimmt nicht gerade hoffnungsfroh. Aber die ganze Welt stimmt nicht gerade hoffnungsfroh.

Sprache ist zunächst einmal unschuldig. Das "Unwort" wird zu einem solchen erst durch die dahinter stehende Gesinnung, versteht man die jeweiligen Begründungen der Jury richtig. Wobei "betriebsratsverseucht" von begrüßenswerter Klarheit zeugt: Das ist doch ehrlicher als von "Sozialpartnerschaft" daherzusülzen.

Also "Lügenpresse". Gegen die Begründung der Jury lässt sich nicht viel sagen. Ein Kampfbegriff von rechts seit dem Ersten Weltkrieg, Nazi-Hetze in der Weimarer Zeit, "Systempresse", wiederauferstanden bei "Pegida"-Protesten und Ähnlichem, im Netz abgemildert als "Mainstreampresse" beschimpft, oft mit dem infamen Vorwurf konfrontiert, "gleichgeschaltet" worden zu sein. Ein Begriff, der mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten konnotiert ist.

Ein Rest Unbehagen

So weit, so schlecht. Dennoch bleibt ein Rest Unbehagen bei einem, der seit Jahrzehnten die Medienlandschaft aufmerksam beobachtet und selbst ein bisschen mitkritzelt an dem, was man so "öffentliche Meinung" nennt. Manchmal nistet ein Körnchen Wahrheit in den indiskutabelsten Vorwürfen. Nehmen wir mal ein Beispiel: Islamkritik. Natürlich gibt es keine offizielle Sprachregelung oder -vorschrift, dafür so etwas wie eine informelle. Bundesinnenminister de Maizière hat die Richtung vorgegeben: "Islamismus hat mit dem Islam nichts zu tun."

Das ist natürlich Nonsens. Islamismus hat mit dem Islam so viel zu tun, wie Alkoholismus mit Alkohol etwas zu tun hat. Womit soll er denn sonst etwas zu tun haben? Mit dem Buddhismus? Wenn der Minister gesagt hätte: "Islamismus ist eine sehr kleine radikale Strömung innerhalb des Islams, mit der die meisten der hier lebenden Muslime nichts zu tun haben wollen", wäre eine Grundlage für Diskussionen gegeben.

Stattdessen wird mit dem Totschlagargument "islamophob" hantiert (das soll der Ayatollah Khomeini erfunden haben) oder mit der Vokabel "islamfeindlich". (Die ermordeten Redakteure von "Charlie Hebdo", nebenbei, waren durch die Bank islamfeindlich.) Wer, sei es noch so besonnen und rational, als Islamkritiker auftritt, handelt sich schnell den Vorwurf ein, rechts, populistisch, rassistisch, wenn nicht gleich Nazi zu sein.

Totschlagargumente

Das ist eine Crux der heutigen Medienlandschaft, die ein Norbert Bolz erkannt hat, den man als Neoliberalen sonst gar nicht schätzt: "Dieser fundamentale Respekt vor abweichenden Meinungen, der fehlt komplett. Das ist eine unheilvolle Entwicklung in der politischen Diskussion Deutschlands insgesamt auf vielen, vielen Themenfeldern: Wenn man eine abweichende Meinung vertritt, liegt man nicht einfach falsch, sondern ist moralisch diskreditiert. Die Vokabel Faschist oder Reaktionär klebt Menschen, die auch nur minimal vom Mainstream abweichen, sehr, sehr schnell an ... In der von den Massenmedien formatierten Öffentlichkeit ist Kritik durch Moralisierung ersetzt worden: Zwischen den Polen Lob und Tadel wird das Nachdenken eingespart, in Feuilletons und Talkshows wird längst nicht mehr diskutiert, sondern nur noch emotionalisiert."

Wo der Mann recht hat, hat er recht. Sarrazin hatte niemand gelesen, aber eine beispiellose Medienhysterie diagnostizierte in ihm den Gottseibeiuns persönlich. Dabei hatte er zum Teil Thesen referiert, die ein hoch angesehener Wissenschaftsjournalist wie Dieter E. Zimmer in der "Zeit" 30 Jahre auch schon vorgetragen hatte. (Was, man muss es heutzutage klar und deutlich sagen, keine Sympathiekundgebung für Sarrazin sein soll.)

Frank Schirrmacher hatte von einem "ungeheuren Konformitätsdruck" in den Redaktionen gesprochen. Das Irrwitzige ist, dass sich die ideologischen Zuordnungen der Zeitungen zunehmend auflösen und der einzelne Journalist so viel Freiheit besitzt wie selten zuvor - aber die Schere im Kopf schnippelt dennoch munter drauflos. (Man darf gespannt sein, wie's mit dem heuchlerischen Bekenntnis zur Pressefreiheit in einigen Monaten steht.)

Hysterischer Shitstorm

Umgekehrt geht's natürlich genauso - dezidiert Linke kommen kaum zu Wort bis auf einige Talkshowfiguren wie Wagenknecht oder Ramelow. Und dann die Art und Weise: Rationaler Austausch der Argumente entfällt zugunsten Geschrei der gecoachten Protagonisten, das von den grotesk überbezahlten Moderator(inn)en geduldet wird, damit nur Remmidemmi herrsche. Man könnte auch sagen, das Parlament findet heute im Fernsehstudio statt. Gleichzeitig werden Politiker immer mehr zu aalglatten Showstars, die sich jedes Wort überlegen, um sich nur ja keinen hysterischen Shitstorm à la Brüderle einzufangen.

Nächstes Thema: das Netz. Jeder Blöd- und Schwachsinn findet heute sein Forum und schnell neue Anhänger. Es gibt Leute, die glauben an "Chemtrails", es gibt welche, die glauben an ein Nazi-"Neuschwabenland" in der Antarktis", es gibt Leute, die glauben, dass Elvis Presley noch lebt, und es gibt gar nicht so wenige, die glauben, dass hinter allem US-Konzerne stecken. Bzw. das jüdische Finanzkapital.

Womit sich ein Kreis geschlossen hätte. Meinungs-Ping-Pong auf Facebook und in anderen sozialen Netzwerken ist eben kein Journalismus. Online-Journalismus präsentiert in großen Teilen ein Gag-Universum voll greller Erregungen. Boulevardisierung, Emotionalisierung, vorauseilende Anpassung der Quote willen - das sind die Gefahren. Nicht eine angebliche Lügenpresse. Zur Verblödung braucht es die Lüge nicht.

Ganze Generationen verwechseln heute halbalphabetisches Gestammle auf Twitter oder eben Facebook mit Journalismus, der überdies in einem fundamentalen Wandel mit ökonomischen Pressionen zu kämpfen hat. Das ist alles nicht lustig und stimmt nicht gerade hoffnungsfroh. Aber die ganze Welt stimmt nicht gerade hoffnungsfroh.

@elster

ja, und was sollen wir jetzt mit dieser Info anfangen?

Gestern gab es eine Umfrage bei NTV, ob der Islam zu Deutschland gehöre.

90 Prozent !! haben mit Nein gestimmt.

Diese Umfragen haben meistens den Wahrheitsgehalt einer frischen Unterhose!

wenn man seit letzter Woche die Medien so verfolgt (Radio Eins, Neue Presse, Bild, Spiegel usw., kann man eigentlich nur den Eindruck gewinnen das der Islam Frieden bedeutet und das die vielen Terroropfer die Schuld von Pegida oder Afd sind. Versuchen Sie mal einen Islamkritischen Beitrag bei Spiegelonline unterzubringen, fast unmöglich. inFranken ist da noch eine positive Ausnahme.

14. Januar 2015 14:21

München (dpa/lby) – Die CSU könnte weiter mit absoluter Mehrheit regieren, die AfD würde es nicht in den Landtag schaffen, wenn am kommenden Sonntag in Bayern gewählt würde: Das ist das Ergebnis einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts Infratest dimap im Auftrag des BR-Politikmagazins «Kontrovers».

Danach käme die AfD auf vier Prozent. Die CSU erreichte 46 Prozent – drei Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. ...

...

Es ist geradezu unmöglich, einen islamkritischen Beitrag zu finden, der nicht undifferenziert alle Auswüchse in einen Topf wirft. Und auf einer solchen Basis kann man nicht sachlich diskutieren.

Die gleiche Erfahrung machen aber auch die christlichen Amtskirchen. Sofern sich irgendein Ansatzpunkt findet, wird sofort pauschal auf alles eingedroschen - zwischen (vielleicht) überholten Inhalten, Verfehlungen einzelner und der Institution als solcher wird nicht unterschieden.

Und auf ähnlicher Basis verläuft nicht selten die politische Auseinandersetzung. Alles, das nicht paßt, ist entweder links-grün-verseucht oder rechts-faschistoid. Da schenken sich beide Seiten gegenseitig nichts. Sie beziehen aber auch jeden, der einen differenzierenden Disput versucht, in ihr jeweiliges Feindbild ein.

Da ist es kein Wunder, wenn sich selbständig denkende Menschen nach und nach zurückziehen, so daß das Feld den Scharfmachern beider Seiten überlassen bleibt.